心理・社会福祉学科

ソーシャルワークの

プロになる。

“こころ”に寄りそう相談支援。

社会福祉士・精神保健福祉士は人と社会との懸け橋となる存在です。

心理・社会福祉学科 コンセプト

社会的に立場の弱い人の声なき声を聴き

権利擁護をおこなう専門職

- 「社会的に立場の弱い人」とは?

- 高齢者、障害者、こどもなど、差別や虐待を受けていたり、社会の中で「いきづらさ・生活のしづらさ」を抱えている人です。

- 「声なき声を聴く」とは?

- 言いたいことがあっても言えない…その方の「思い」を聴かせもらうには、「傾聴」などのカウンセリング・スキルが重要です。EDOSENでは多くの演習をおこない、実践力を高めます。

- 「権利擁護」とは?

- 社会的立場の弱い個人や人々の権利を護るため、組織や地域社会にも働きかけるソーシャルアクションもおこないます。

学科の特徴

地域社会の課題に働きかけると同時に、人の「こころ」へのサポートもできるソーシャルワーカー( 社会福祉士・精神保健福祉士) を目指します。最大4期の実習が可能であり、福祉の諸問題を当事者目線で考えていきます。

相談援助の倫理・知識・スキルを中心に心理学の素養も身につけるためのカリキュラムを編成しています。社会福祉士・精神保健福祉士のどちらも目指せる学びが用意されています。

仕事と試験勉強を両立するにはモチベーションの維持が不可欠。卒業後も勉強が持続する環境づくりのために、「スタートアップ講座-基礎知識や勉強方法の確認」「合格講座-国家試験の出題傾向を徹底分析」「スーパービジョン-専門職としてのスキルを磨く」を設けて、懇切丁寧な支援を行っています。

取得できる資格

- ■卒業時、取得

-

- 社会福祉主事(任用資格)

- ■卒業後、実務経験2年で受験資格取得

-

- 社会福祉士【国家資格】

- 精神保健福祉士【国家資格】

- ■講習後、試験により取得

-

- 介護職員初任者研修

目指す職業

- 福祉施設、地域相談機関、医療業界、学校などのソーシャルワーカー(社会福祉士、精神保健福祉士)

- カウンセラー

- 公務員など

主な就職先

障害者支援施設 / 高齢者福祉施設 / 児童福祉施設 / 精神科病院 / 一般医療機関など

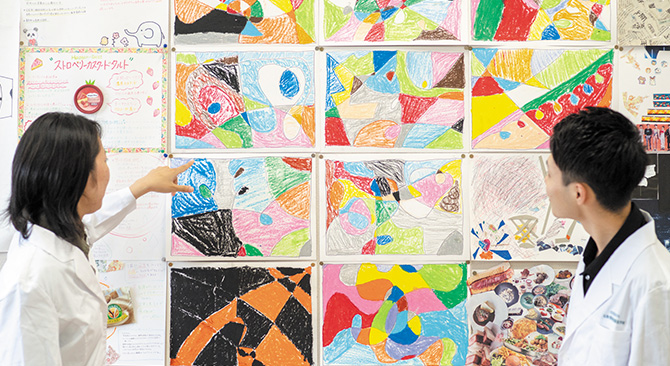

授業の紹介

学校は、子どもやその家庭が抱えるさまざまな悩みが見える場でもあります。この科目では、子どもの心理的課題や支援について、スクールカウンセリングや心理テストも取り入れながら学びます。

在校生の声

《“印象” に残った授業》

私が印象に残っている授業は、地域福祉と包括的支援体制です。日頃より、地域福祉とは何かという課題に対して探求心をもって学習しています。現代の日本は、少子高齢化を念頭に地域ニーズが多様化している現状があります。そのため、私たちは、過去の歴史的変遷における欧米国家の歩みを理解すること、そして「福祉のまちづくり」に寄与していくことが望まれるものだと実感しています。将来的に、当事者への共感と純粋性をもって、本人に寄り添える支援者になることが私の夢です。

卒業生の声

私が学校を卒業し、3年が経ちました。入学時、人を話すことが苦手だった私ですが、学校で人と関わることを通し人と関わる楽しさを知ることができました。人と関わり、人と向き合うことで見えてくる様々なこと、それは今働いている福祉の現場でとても大切なことだと思っています。働いている今でも学校での学びを基盤とし、日々励んでいます。